後継者・秀次の墓穴(ぼけつ)――最大の過失は、洛中に強固な「城」を築いてしまったこと??

もう一つの豊臣秀次像(模写/原本は16世紀の作! で、京都の地蔵院が所蔵)

.jpg)

(※ご覧の写真はウィキペディアより引用)

ご覧の掛け軸に関しては、すでに大勢の方々が気づいていらっしゃるのでしょうが、ここには、おなじみの瑞泉寺(京都)蔵の豊臣秀次像とはかなり印象の違う、目ヂカラの弱い、『太閤記』等の “殺生関白” とは程遠い感じの、面長のヤサオトコの顔が描かれております。

ただし両あごに特徴的な髭がある点は同一人物だということを伝えているようですし、実は瑞泉寺の方の秀次像は17~18世紀・江戸初期か江戸中期の作だそうですから、その当時、『太閤記』のイメージが普及した状態を想像しますと、どちらが本当に近かったのか、まったく分からなくなって来ます。…

そして近年では、有名な秀次事件の原因について、矢部健太郎先生(日本近世史)が <豊臣秀吉は秀次を高野山に追放しただけであって、そんな秀吉の意図に反して、秀次が身の潔白を証明するために自ら腹を切ってしまったのだ> という主旨の新説を打ち出して話題になりました。

で、その矢部説では、自刃した場所が秀吉の生母・大政所の菩提寺(青巌寺)であったために、秀吉は神聖な場所を汚されたという怒りに燃えて、秀次の妻子ら39人を処刑したのだろうと説明していて、その後の聚楽第の徹底的な「破却」についても、「やはり政権の意図に反した「秀次切腹」がきっかけであろう」(『関白秀次の切腹』)と説明しています。

――― では、そもそも <高野山への追放> を引き起こした最初の原因(嫌疑)は何だったのか? と言えば、やはり問題の発端は実子・秀頼の誕生のようで、矢部説においても、当時二歳の秀頼への「権限委譲」を秀吉の命のあるうちにいかに行なうかが急務となり、「何らかの口実をもって秀次を詰問し、聚楽第を退去させてどこかへ隠遁(いんとん)させるというのが、政権主体の青写真であった」(上記著書)という風に、秀吉側の陰謀が根底にあったとしています。

そのように、実際の秀次自身は『太閤記』等にある “謀反人” ではなかったし、ましてや残忍な “殺生関白” でもなく、石田三成による讒言(ざんげん)説も怪しい、というのが、おなじみの小和田哲男先生など現在の研究者のほぼ一致した見方のようで、そうした中にあって、謀反の嫌疑に <潔白> だから自刃したのだ、という矢部説の新味さは、この度の探査結果とも、妙な符合を見せているのです。…

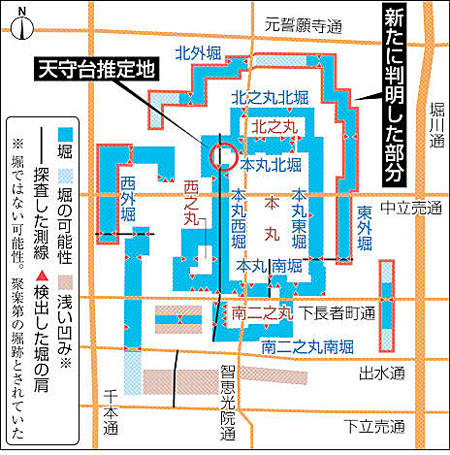

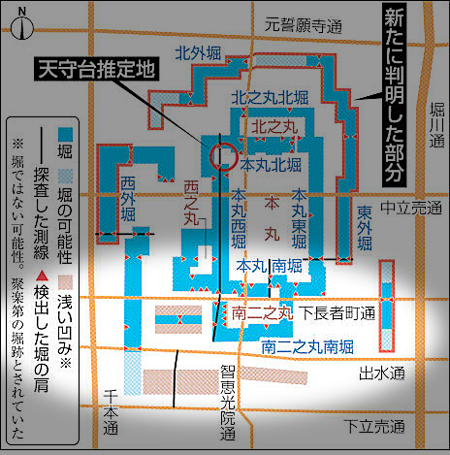

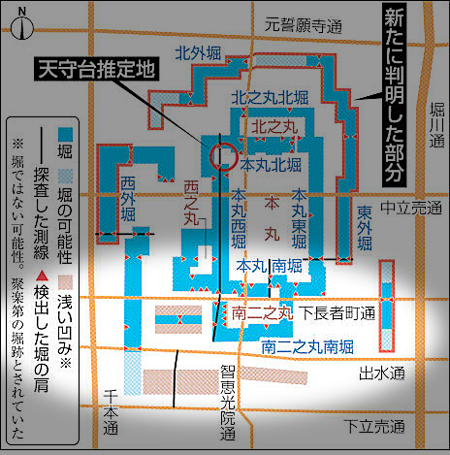

聚楽第の外堀→ これは「城」としては <未完の状態> と見るべきか?

とりわけ、南西側の浅い凹みは「今まさに外掘を掘っている途中」だったのか…

(※ご覧の図は京都新聞「聚楽第に未発見の外堀 京大、表面波探査で判明」の掲載図を引用)

で、ここへ来て、城郭研究の先生方の “出番” が来ていると思えてならないのですが、この度の地中探査(表面波探査)で外堀の様子がよりはっきりと見えて来たことは、秀次事件の真相の解明にも大きく寄与するのではないでしょうか。

その場合、とりわけ注意が必要なのは、探査チームの発表による「聚楽第は単なる邸宅ではなく、本格的な城としての性格が強いことを裏付ける発見」だとのニュース報道のうち、「本格的な城」という言い方でしょう。

と申しますのは、一見、外堀の状態から「本格的な城」と見えても、これをもって秀次の側に「やはり謀反の意図はあった!? 」などと考えてはいけないということでして、むしろ逆の視点から、外堀の状態は「潔白だから自刃した」秀次にとって貴重な“身のあかし”とも言えそうだからです。

もう一度、外堀の配置をよく見れば、南面(=伏見城の側)の工事が後回しになっている…

今回の探査では、ご覧のとおり南面(=伏見城の側)の外堀が後回し! になっていたことが如実に分かり、…ということは、これらの工事が、南からの差し迫った攻撃にそなえた「防御」のつもりではなかったことを、“物的に” 証明していると感じられてならないのですが、どうでしょうか。

となれば、この外堀工事は、ただ、ただ、「関白の城」としての体裁を整えるため、といった意図しか無かったのではないか、という風にも想像できますし、秀次ら主従は、それが政治的にどれほど危険な行為になるのか、あまり深く考えずに(漫然と! ! …)工事を始めたところ、その情報が秀次の失脚をねらう者らに利用され、工事が進むにつれて “秀次謀反” の嫌疑が(秀吉の間近でも)急速にふくれあがった… という可能性は無かったのかと。

――― かく申し上げますのは、当ブログの先々月からの記事で、かの織田信長が、京の都ではほぼ一貫して寺院に「寄宿」し続けたのは何故か? という疑問や、二重(もしくは三重?)の堀で囲まれた「旧二条城」の足利義昭が、やがて信長への反旗をかかげるに至ったこと、などを申し上げたばかりだからでして、天皇や朝廷に近い洛中において、強固な「城」を築くことの意味合い(危うさ)というのは、本来なら、あらゆる武家が警戒したはずでしょうし、それが常識的な感覚だったのではないでしょうか。

それは関白政権をスタートさせた秀吉であっても、完全な城構えの聚楽第を、わざわざ「第(てい/やしき)」と呼ばせたり、堀を「一重」にとどめたりしたのは、そうした配慮が加わってのことと思えてなりません。

そういう感覚を、なぜ秀次らは持ち合わせていなかったのか、という点は不思議でなりませんが、もし仮に、外堀の工事が秀吉軍の来襲にそなえたものだとしたら、当時は文禄の役の休戦時で、西の諸大名も朝鮮半島から戻っていましたから、秀次ら主従は、彼らとも対峙する籠城戦を(→当然、天皇を擁する「官軍」として!? )闘いぬけると踏んだことになってしまいます。…

そんなはずは無いだろう、と思う以上に、まずもって「洛中の強固な城」という、政治的にきわめて危険な存在に化ける城郭の中に、関白職に執着した秀次が住んでいて、着々と堀の普請を進めているという状況が、都の外からどんな風に受け止められたかと思えば、秀次の「うかつさ」が目についてしまいます。

ですから、事件後に秀吉が聚楽第を「徹底的に破却」したのは、矢部説の言う “秀次が憎かったから” というよりも、洛中にこんな「城」を残しておくことへの恐怖心が上回っていたのでは? と想像するのです。

洛中洛外図屏風(勝興寺蔵)に描かれた徳川の二条城.jpg)

のちに徳川家康が築いた二条城も、当初は狭い堀が一重しかなく、そうした点について家康本人が “これなら敵に城を奪われても、すぐに奪回できるから好都合だ” などと、一瞬、不可解とも感じられる言葉を発したと伝わっていますが、これなども、もしも秀次謀反の嫌疑の発端が聚楽第の「外堀」にあって、そんな洛中の城の「宿命」を語った言葉なのだとすれば、当時の人々は「なるほど…」と納得したのかもしれません。

以上のように、秀次は「潔白だから自刃した」という矢部説と、今回の地中探査の結果をつき合わせてみますと、厳密に言えば「妻子ら39人の処刑」と「聚楽第の破却」は直接の原因が異なる二つの事件であり、この二つは、切り分けて考える必要があるように思えて来るのです。

【前回記事の訂正/「京都天主」は妙顕寺城の天守かもしれない】

さて、最後に前回記事の訂正を少々させていただきたいのですが、摩阿姫をめぐる『兼見卿記』の記録のうち、天正14年正月16日条の「京都天主」というのは、同年の『御湯殿上日記』にも摩阿姫を「関白京の天守の女房」と呼んだ部分がありまして、当時の豊臣秀吉の洛中の城としては、いわゆる「妙顕寺城」しか該当する城がないため、ひょっとすると、摩阿姫は妙顕寺城の天守にも住んでいたのかもしれません。

この点、取り急ぎ訂正しつつ、この件については、摩阿姫の居場所の矛盾点を整理したうえで、改めて申し上げてみたく存じます。

※本日もご覧いただき、ありがとう御座いました。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)