【 緊急追記2 】自公が再び過半数割れする予測が出て、風雲急を告げるなか、申し上げてみたい件が、ふたつ。

その1.高市早苗さんには、内閣総辞職から首班指名選挙になる場合でも、増税大連立(=国民生活を押しつぶす政治体制)を防ぐために、<<死んでも「立憲の野田佳彦」とは書かない宣言!!!…あくまでも自民党総裁(か代行)の名前を書くのが基本で、政策本位で首班を選ぶ宣言>>を早めに表明しておけば、積極財政派の結束をうながして、その後の戦略(→総裁選か分党的方策からの連立組み換え)も見えて来るのではないでしょうしか。

その2.参政党の神谷代表には、参院選後のなるべく早い時期に渡米して、トランプ大統領を表敬訪問すべきと思います。そして<<トランプ大統領と直接に話ができる日本人の一人>>になれれば、それが非常に大きな「力」を引き寄せましょうし、マスコミの扱いも、伊のメローニ首相のごとく、単なる極右政党の党首とは言えない「立場」へとステップアップできるのではないでしょうか。

.jpg)

※ ※ ※

【 緊急追記 】来た!!! トランプ書簡。

このまま日本経済が「イシバ不況」に落ちていく事態を防ぐ特効薬は、ただひとつ、赤沢大臣をすぐさま更迭し、たいへん意外に思われるかもしれませんが…岸田文雄前総理を「対米全権特使」として、財務大臣・防衛大臣を随行させて今月中に!米国に派遣し、米国製兵器(F47や巡航ミサイル等)の大量購入を確約すること、以外は……事実上、ありえないでしょ。

→ → 前総理はイシバ政権の「製造物責任」を負う立場なのですから、このぐらいは、やってもいいのではありませんか。

※ ※ ※

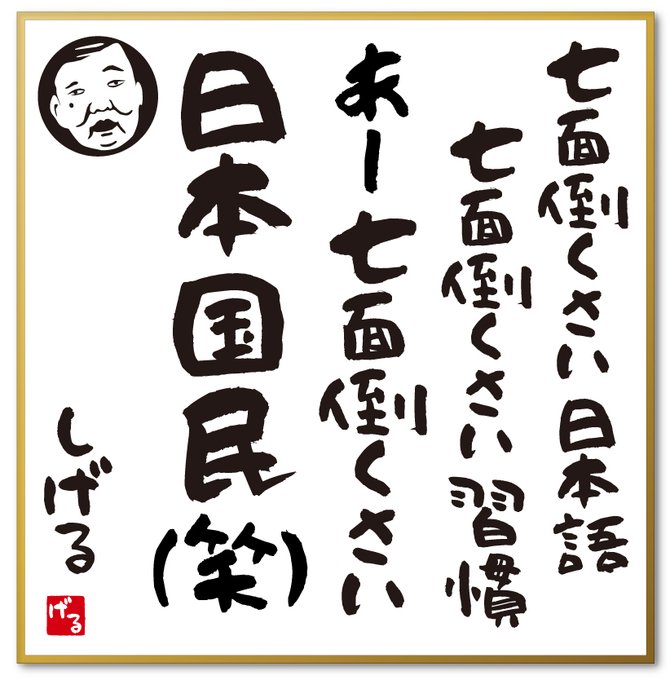

【「七面倒くさい日本語や習慣」発言 ! ! 】この男、イシバシゲルは、選挙で大惨敗しても、日本を「日本じゃないもの」にするまでは、総理大臣を辞めない、と決意したテロリスト同然の超危険人物…と覚悟すべき事態です。

【 話題の「外国人問題」→ 諸外国との「%」比較への強いギモン 】

さて、たまたま見かけたこの番組で、おなじみのジョセフ・クラウトさんが「日本にいる外国人の比率は、諸外国に比べてかなり少ない」旨の解説をしておられて、現在の国際比較ではそうなのでしょうが、視点を変えれば…

我が国の歴史上で(ヤマト王権から数えれば約1700年間で)こんなに日本列島の上に外国人=日本列島以外で生まれた人々が大勢いた時代は無くて、この状況というのは、日本人にとって、まったく初めての経験なのだ、という観点(やその具体策)を忘れてはいけないのではないでしょうか。

だからこそ(私は参政党支持者という訳でもありませんが)「日本人ファースト」の施策が社会的に色々と必要になって来ているのだ……とも言えそうで、それにしても、この段階から「排外主義だ」「ヘイトだ」と直情的に叫ぶ人達は、はっきり言って、日本の事情や歴史をほとんど知らない(例えば国連チューチューの!)人達ですよね。

( 暫定のバナー )

.jpg)

(当サイトの2012年度リポートより)

.jpg)

※ ※ ※

ご覧のように、コンクリート復興天守の「木造再建」が進まないまま、来場者が天守に登れなくなった中においても、昨年度、名古屋城の来場者数は「過去最高」に達したとのこと。

思いますに、この新聞記事が示している事柄は、ひょっとすると戦後初めて、コンクリート天守が「展望台」ではなくなって!来ていて、その外観を眺めるだけでも価値のあるもの、という風に、我が国固有の建造物「天守」に対する見方が、国内外の人々の間で、大きく変化し始めている兆候なのだとしたら、これは、私なんぞにとって歓迎すべきものでしょう。

何故なら、あの金閣(再建)や銀閣(現存)も、通常は観光客が中に入れる訳ではありませんし、「天守」がそれらと同じ扱いになって来たのだとしたら、当ブログを書き続けている者としては、何より嬉しい事態だろうと申し上げたいのです。

で、来年3月には広島城天守も「登れない天守」になる(→ その後は「木造化を前提に」という検討状態)とのことで、このまま、全国のコンクリート天守(=世界の建築史の中でも特異でみっともない“擬態”建築)は、内部の資料館だか博物館だかを「閉鎖」して、通常は誰も入れない場所にしつつ、地震の際に建物が倒壊しない程度の補強工事を行って、未来永劫、<<外から眺めるだけの建造物>>にするのなら、それはそれで、有りかもしれない……という風に、私なんぞは心が傾いているのですが、いかがでしょう。

【 余談 】それにしても、広島城の復興天守は内部にエレベーターを作らなくて

良かったですね。 名古屋城ではこれが政治闘争のネタにされて………。

(※写真はサイト「シロスキーのお城紀行」様からの画像引用です)

そして将来的に、登れるのは「現存十二天守+木造再建天守」だけ、という状態に至れば、それはある意味で、非常に真っ当な、古建築の維持・保存の原理原則に戻れるような気がして、気分が晴れ晴れとして来るからです。

.jpg)

さて、それはそれとしまして、この拡大写真でもお分かりのように、いま名古屋城天守の最上階は、窓の数や大きさを(白いパネルの貼り付けで)半分ほどに減らして、創建時の姿に近くなるように工夫されていて、これも言わば、観光客がすぐ近くで見ないからこそ出来た細工…と申せましょう。

かつての窓の様子。絵はがきの古写真より

.jpg)

で、ご覧のような最上階の窓の「意匠」というのは、最上階だけを「別扱い」にして見せたかったがための工夫でしょうし、高欄廻り縁が無くなった徳川の巨大天守群にとって、これは高欄廻り縁に代わる特別な措置だったのでしょう。

当サイトでは、この措置(意匠)が、「ある天守」においては、上三重のすべてに施されて、その結果、上三重はどの階も同じ扱いになっていたのでは?……と申し上げて来ております。

東照社縁起絵巻に描かれた「ある天守」。一般には駿府城天守と言われるものの、

当サイトでは、これは江戸城の慶長度天守を描いたもの、と考えています。

.jpg)

( 再び2012年度リポートより )上三重がすべて「最上階扱い」だったか?

→ 名古屋城天守の最上階とよく似た窓の形式で描かれている…

.jpg)

.jpg)

このように、東照社縁起絵巻に描かれたのは江戸城の慶長度天守であって、駿府城天守ではなかったはず、と年度リポート等で申し上げてまいりましたが、これが結局、江戸城か?駿府城か?によって、<上三重をすべて最上階扱い>とする手法は、言わば「天下人」様式なのか、それとも「大御所」様式と呼ぶべきか、という違いが出て来ます。

そして昨年から当ブログでは、豊臣秀吉の木幡山伏見城について色々と申し上げて来ていて、その天守は、上三重が「三連続の唐造り」だったのかもしれない、との見立てを行っている最中ですから、これを含めた“共通項”の方にも、注目しないわけには行かない立場です。

.jpg)

<「天下人」様式か「太閤大御所」様式か? → 上三重がすべて最上階扱い。

そしてこれが「後期望楼型」の原型になったのかも >

さて、この先に話を進めるためには、城郭研究史上のお二方の先生の考え方を見ておく必要がありましょう。

その一人は、前回記事でも引用させていただいた、昭和20年の原爆投下で失われた広島城天守について、その形態的な特徴から、毛利氏の造営ではなかったはず、と主張された西ヶ谷恭弘先生です。

(著書『日本の城〔戦国~江戸〕編』より)

(広島城天守は)三層以上は層塔式という寄棟形式の逓減率(ていげんりつ)が大きくなる手法で、名古屋・松江・萩・姫路城と共通する慶長後期の型を呈している。以上の点からも、原爆で失われ、今復原されている型の広島城天守の造営は、毛利氏時代ではなく、福島正則時代のことと考えられる。

西ヶ谷恭弘先生(1947―2025)

2013年の城郭史学会の大会より。内藤昌先生から贈られたイラストを手に。

.jpg)

上記の引用文のごとく、西ヶ谷先生は、三層以上が層塔式になって逓減率(ていげんりつ)が大きくなった手法を「慶長後期の型」と考え、名古屋城・松江城・萩城・姫路城という類例を挙げつつ(→ つまり二重目の大入母屋屋根の「有無」とは関係なく)それらは慶長後期の造り方を示したもの、とされました。

確かに三層以上は層塔型になっていた広島城天守

.jpg)

そしてもう一人の先生が、天守の三重目以上(→ 五重天守ならば「上三重」)の形態に着目しつつ、天守の様式の変遷について、望楼型・層塔型という分類のうえに、新たに「後期望楼型」「前期層塔型」という区分を加えられた、内藤昌先生です。

著書『城の日本史』より

.jpg)

内藤昌先生(1932―2012)

安土城天主の上層部分の原寸大復元について、堺屋太一氏らに説明する様子

.jpg)

(著書『城の日本史』より)

(天守の望楼型・層塔型は)両者それぞれ前期・後期の区別があり、前期望楼型は、およそ関ヶ原役まで、つづいて大坂の陣までの間に、後期望楼型から前期層塔型への進展があり、さらに陣後の元和より寛永に至るころに、後期層塔型の熟成を見ている。

と著書には書かれていて、これ以上は「後期望楼型」「前期層塔型」の定義づけの説明が無いものの、その意図をくみ取りますと、関ヶ原合戦から大坂の陣の間の十数年間に、後期望楼型から前期層塔型への変遷(=ゆっくりと入れ替わるオーバーラップ?)があった、とおっしゃっているようで、つまりはこの時期に、望楼型・層塔型を問わず、まずは、

< 天守の上層部分=三重目以上から先に!層塔型を取り入れる >

という流行が起きて、そこから全面的な層塔型への流れが固まって行ったのだ、という風に解釈をされていたようなのです。

.jpg)

ということは、この辺りに、前述の西ヶ谷先生との<<共通項>>を見出すことも出来そうですが、では何故、上三重から層塔型を取り入れる、といった流行が起きたのか、その契機や動機についての先生方の言及は無く、お二方が鬼籍に入られた今となっては、この先もなかなか明確な説明は出ないのかもしれません。

と申しますのも…

【 前回のリフレイン 】黒い望楼型天守の最後の出現、丸岡城天守。

かつては「日本最古か」とも言われたこの天守は、最も「新しい」望楼型天守の一つかも。

.jpg)

何故なら、近年、例えば内部に武者走りが無い(=古い形態のはずの)丸岡城天守が、部材の年代測定法等によって、実は、寛永5年1628年に再建された、最も「新しい」望楼型天守の一つだった、と考えられるようになったからに他なりません。

したがって現在は、いわゆる「形態の進化論」的な言い方では、個々の天守の出現を説明できない状況に立ち至っていて、しかしその一方では、西ヶ谷先生や内藤先生が注目した“大まかな形態の変化”は確かに進行していたのですから、そこに作用した「力学」というのは、きっと「時間」や「進歩」ではなくて、何かへの「追従」や「流行」だったのだ…と考えるしか、残された筋道は無いのではないでしょうか。

< そこで改めて申し上げたい。上三重がすべて最上階扱い。

→ これが「後期望楼型」の原型になったのかも >

.jpg)

これまで当ブログ記事では、木幡山伏見城天守がなぜ「三連続の唐造り」か?という理由に関しては、「倭城天守の親玉」という風にしか申し上げておらず、この件を真正面から取り上げて来なかったのですが、上三重をすべて最上階扱いとした動機としては、最晩年の豊臣秀吉の立場を踏まえて考えれば、

< 為政者の「国見」の場所を、三段に分けて、階層的に設けた >

という可能性を挙げざるをえないのかもしれません。 すなわち…

上一重目 → 天皇の「国見」階?

上二重目 → 天下人の「国見」階?

上三重目 → 大名諸侯の「国見」階?

といった想定がなされて、これらを徳川家康も江戸城(駿府城)において受け継ぎ、そして徳川一門の徳川義直の居城・名古屋城の天守では、その一つだけ(上三重目)が最上階に残された……という経緯ではなかったか、と想像するのですが、いかがでしょう。

.jpg)

ちなみに、冒頭の東照社縁起絵巻に関しては、実は、住吉如慶筆の

「東照宮縁起絵巻(和歌山東照宮本/正保3年奉納)」の方が、上三重が唐造り?っぽくて、

いっそう木幡山伏見城天守に似ているように見えて、興味津々です。

.jpg)

―――― 以上のとおり、上三重をすべて最上階扱いとした手法は、「太閤大御所」様式よりも「天下人」様式と言った方が適当のようですし、これが天守の様式の変遷に、この上なく大きな影響をもたらしていて、「後期望楼型」や「前期層塔型」の直接の原型(ひな形)になっていたのかも……と申し上げてみたいのです。

※当サイトはリンクフリーです。

※本日もご覧いただき、ありがとう御座いました。

.jpg)

.jpg)