肥前名護屋城の出現と「小中華意識」に没入した李氏朝鮮の無反応

ウサマ・ビン・ラディンの遺体をアラビア海に投棄(水葬)した米空母

カール・ヴィンソン, CVN-70.jpg)

この空母の接近に対して、朝鮮労働党の機関紙・労働新聞は、こともあろうに、

「太って肥大した変態動物を一撃で水葬してしまう戦闘準備を整えた」と……

.jpg)

この21世紀にあって、知らない、知らせない、伝わってない、という事態の怖さを、ひたひたと感じる日々が続いております。

そんな状態をよそに「城」「天守」関連の話題を隔週でお話している当ブログにおきましても、前回の予告では杉山清彦著『大清帝国の形成と八旗制』等を通じて織田信長の「天下布武」について取り上げる予定でしたが、目下の韓国大統領選もふくめた情勢は、上記タイトルの話題を、ここで一回、はさんでおくべき様相を呈しているようです。

と申しますのも、今回、<肥前名護屋城の出現と「小中華意識」に没入した李氏朝鮮の無反応> というタイトルにしましたのは、2011年度リポート「そして天守は海を越えた」を作成した当時、豊臣政権の軍勢30万余の集結・発進基地として築城された肥前名護屋城の威容をもってしても、朝鮮側には開戦前に事の重大性や緊迫感がほとんど伝わらなかった点を申し上げたものの、その原因については、あまり言及できませんでした。

2011年度リポート「そして天守は海を越えた」より.jpg)

漢城(ソウル)と肥前名護野城との距離は約500km(肥前名護屋-大阪間とほぼ同じ).jpg)

肥前名護屋城を描いた当サイト推定復元イラスト.jpg)

しかしその後、日朝関係の記事や本などをパラパラと目にするうちに、朝鮮側の危機意識の低さが生じた原因として、儒教を国教とした李氏朝鮮の、驚くほどの対日認識が作用していた可能性が感じられました。

とりわけ、下記の河宇鳳(ハ ウボン)著『朝鮮王朝時代の世界観と日本認識』(2008年刊)という本では、李氏朝鮮のいわゆる「小中華思想」への傾斜と固執が、すでに、日本をまともに見る目を無くしていた実態が紹介されています。

ちなみにこの本は韓国で、韓国の読者向けに出版された本の翻訳版ですから、著者がいかに日朝・日韓の交流史を冷静に検証してはいても、やはりその言葉の端々は、日本人としては決して心地良い響きでない!…ことをお断りした上で、それでもなお、総勢30万余の軍勢が終結した軍事都市(肥前名護屋城)の出現が、対馬海峡の対岸の半島では、何故ああも無反応(不感症)であったかの<秘密>をさぐる材料としては、有効だと感じました。

(上記書28頁より引用)

朝鮮は中華主義的な華夷(かい)観と事大朝貢体制から見れば「夷狄(いてき)」として分類される。

しかし儒教文化の面では、自ら中国と対等か、あるいは中国の次を行くものとして自負し、「華」と称した。文化的アイデンティティーの方向性を華夷観の中心部に積極的に向けていき、自らを中華と同一視したのである。

こうして朝鮮は自ら「小中華」と称し、中華である明と一体化する一方、周辺国家の日本・女真・琉球を他者化し、「夷狄」とみなした。

これが、いわゆる小中華意識である。

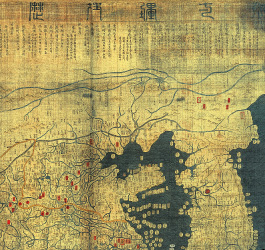

この時期の朝鮮の人々の国際観念と自我意識をよく示しているのが、一四〇二年(太宗二年)に製作された「混一疆理(こんいつきょうり)歴代国郡之図」である。

混一疆理歴代国郡之図(龍谷大学蔵)

ちなみに、これを所蔵する龍谷大学のネット上の解説では…

「この地図は、明の建文4(1402)年、李氏朝鮮で作成されたもので、現存最古の世界地図だ。地図の下段に記される由来によると、朝鮮使として明に派遣された金士衡という官僚が、1399年に2種類の地図を国へ持ち帰った。それは李沢民の『声教広被図』と、仏僧である清濬の『混一疆理図』で、それらを合わせ、さらに朝鮮と日本を描き加えたものである」

ということで、ご覧の地図のうち、いちばん左端の湖のある半島はアフリカ大陸だというから驚きですが、明帝国の側はそんなつもりが無いのに「小中華」を自称していた李氏朝鮮が、こんな地図を意図的に作ったわけでして、上記書が注目したのは、朝鮮半島と日本列島の、逆転させた以上の極端な面積の違いです。

(上記書34頁より引用)

日本に対しては「倭寇の巣窟」というイメージがあり、知識人は華夷観に立脚して日本夷狄(いてき)観をもつようになった。これに加え、朝鮮時代前期には日本を「小国」として認識するようにもなる。

すなわち、朝鮮時代前期の日本認識には、日本夷狄観の上に「日本小国観」も含まれていたのである。

(中略)

十五世紀半ばに日本への通信使の派遣が中断したことで、朝鮮朝廷では日本の国内情勢に対する情報が不足し、辺境の情勢が安定したことも重なって日本に関心を向けない傾向がさらに強まった。

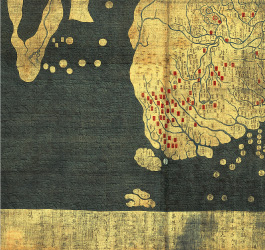

そんな「傾向」はやがて、韓国の国立中央図書館蔵の「天下地図」(18世紀初め)になると….jpg)

!! なんと、朝鮮半島の下によく見えるのは「琉球国」であり、日本列島は小島のごとくちっぽけに描かれるか、枠外に排除された地図が作られ、それらが朝鮮国内では「天下地図」と呼ばれる事態へと向かっていたそうなのです。

―――地図は雄弁だと改めて思い知らされますが、次の引用文はやや長文になるものの、是非ともご一読ください。

<朝鮮側の「日本小国観」を、応仁の乱や対馬・宗氏の「偽使」が助長したという指摘>

(上記書178頁より引用)

世祖・成宗代(※1455~1494年)に至ると、両国の内政は一変し、日朝通交の様相に変化が見られるようになる。

朝鮮の場合、建国当初に比べて政治が安定し、統治体制が整備され、北方開拓を通じて対内的・対外的にも状況が安定していった。しかし、日本は応仁の乱に見られる内乱状態で、室町幕府の弱体化現象は著しくなっていった。

(中略)

この時期の日本の諸侯には、使行時の書契(※書きつけ)から朝鮮上国観ないしは朝鮮大国観が見られる。例えば、当時日本各地の使臣は、世祖を「仏心の天子」と称していた。(註:中村栄考「室町時代の日鮮関係」)

室町幕府八代将軍の足利義政(在位一四四九~七三)の代に至ると、書契にも朝鮮に対する低姿勢がはっきりと表れるようになる。

具体的には朝鮮を「上国」といったり(『成宗実録』)、また、朝鮮の国王に対しても日朝間の国書で通常使用してきた「殿下」の代わりに「陛下」を用いたりしている。(『世祖実録』)

(中略)

「上国」や「陛下」といった用語は、抗礼国の間で用いられるものではなく、小国が大国に対して、あるいは諸侯国が宗主国に対して使用するものであるのはいうまでもない。

ただ、一四六六年から一四七一年の間に集中的に現れる、こうした室町幕府やそのほかの通交者の「朝鮮大国観」は、当時の日本がおかれていた切迫した状況や、あるいは最近の日本学界の研究で明らかにされたように、大多数の使節が対馬島主の派遣した偽使であるという点を考慮した時、額面どおりに受け取ることは難しい。

しかし、こうした日本の通交者の姿勢と態度が、朝鮮側の日本認識の形成に重要な影響を与えたであろうことは確実である。

最近話題の「応仁の乱」ですが、やっぱりね… というため息が出てしまいますし、自国内の視点だけで、歴史をああだこうだと論じていてはダメだ(危険だ)という思いにかられて来てなりません。

で、上記書に登場する朝鮮の知識人たちは、「儒教」に骨の髄まで染まっていたため、文化的に高度(中華と同一)であれば、国家は安全保障も含めて、すべてうまく行く、と完璧に信じ込んでいたようであり、下等な狢(むじな)の類いの東夷「倭人」の豊臣軍が半島になだれ込む(文禄の役/壬申倭乱)までは、具体的な防衛措置をほとんど講じませんでした。

そしてその30年後、同じく夷狄(いてき)とされた「野人」女真族(満洲族)は、『朝鮮王朝実録』の表現上では「夷狄というより禽獣に近かった」にも関わらず、そんな「野人」の二代目ハーン(後金・清の皇帝)ホンタイジの軍勢によって、朝鮮は物心両面に決定的な打撃=丁卯胡乱(ていぼうこらん)と丙子胡乱(へいしこらん)を加えられました。

「小中華意識」に青天のヘキレキ!!… 三田渡の盟約(さんでんとのめいやく)の銅版レリーフ

皇帝ホンタイジに三跪九叩頭(さんき きゅうこうとう)の礼をとる朝鮮王・仁祖.jpg)

(※三跪九叩頭…合計9回、土下座で地面に頭を打ち付ける、清朝の礼式)

1627年(日本では寛永4年)の丁卯胡乱(ていぼうこらん)は、文禄・慶長の役の被害から立ち直ってなかった朝鮮に対して、ホンタイジの後金軍が、わずか3万の軍勢で漢城(ソウル)にまで攻め込んだもので、ソウルの西沖の江華島に逃亡した国王の仁祖は、後金を兄、朝鮮を弟とする盟約を結ばされました。

10年後の丙子胡乱(へいしこらん)は、ホンタイジが皇帝に即位して国号を後金から清に改めたものの、朝鮮側は(帝国末期の)明への配慮からその即位を認めなかったため、ホンタイジ自ら10万の兵を率いて親征したものです。

国王・仁祖は、逃げ込んだソウル近郊の南漢山城から出て、平民の衣服に着替えたうえで、ホンタイジの三田渡(さんでんと)の陣中で「三跪九叩頭」の臣下の礼をとらされました。

この世にこれ以上の屈辱もないだろう、と思うハメに朝鮮国王がおちいり、その後、朝鮮の国民、とりわけ知識人らがどうなったかと言えば、あっと驚く展開に向かったのだそうです。

(上記書42頁より引用)

倭乱と胡乱を経た十七世紀前半、朝鮮思想界では極端な華夷峻別論が強調され、外来文化と民族に対して排他的な認識が深まった。

すなわち、朝鮮時代前期の小中華意識が「朝鮮中華主義」としてさらに強化されたのである。

その結果、受容の対象としての中国(清)、競争の対象としての日本、新たな文明圏である西洋、その三つのすべてを認識の対象から除外してしまった。言い換えれば、周辺諸国の「他者化」というより、他者の除外である。…

! !――― あたかも、過度のトラウマが人間をどうしてしまうか、という人類史上の実験のようでもあり、民族的な “独りよがり” がここから始まったのかとも思えるほどの展開でして、歴史のif(イフ)として、もしも李氏朝鮮が「儒教」や「小中華意識」に国をあげて傾斜することが無かったなら、これほどまでに傷は深くなかったのでは… という、まことに勝手な想像を「倭人」の一人としては、せずにいられません。

※本日もご覧いただき、ありがとう御座いました。

.jpg)

.jpg)

.jpg)