ポルトガル海上帝国と「川の城」岐阜城 →あえて「C地区」の構造的な欠陥を疑うと…

ポルトガル領マラッカの要塞(FORTALEZA).jpg)

前回の記事では「ゴアのサバヨの…」=ポルトガル領インドの首都ゴアの「印度総督邸」が想像以上に大規模であり、その都市建設はインド西海岸の川の河口近くに、同じく河口の港湾都市「リスボン」を手本にしながら進められたことを申し上げました。

上記の世界地図に書かれたホルムズ、ゴア、マラッカなどの数多くの拠点港(占領地)は、そうしたポルトガル王国の交易システムを支えた基盤であり、これらは同じくトルデシリャス条約で世界を二分したスペインに比べると、陸上の植民地支配よりも「海上覇権」が主眼であったので、我が国の歴史学では「ポルトガル海上帝国」という呼び方もして来たそうです。

このことは以前に、織田家中で「津島」担当だった?羽柴秀吉と「兵商」との関わりのお話をした時から、いつかまた取り上げたいと思っていた話題でありまして、ご覧のスペイン語版ウィキペディアは、どうやらポルトガルへの悪意(自らの植民地支配の引け目?)があるのか、日本の種子島も!ポルトガル海上帝国の一部であったかのように紹介しています。

(→ほかの英語版などは“単なる到達年”と紹介。種子島の位置は若干違うものの…)

.jpg)

このように種子島への到達(→実際は漂着)が1542年ということは、この地図上の拠点港の到達年をたどれば、ポルトガルは延々と120年以上をかけて、東半球の海洋からベネチアやイスラムの勢力を駆逐しつつ、日本までたどりついた様子が見えて来ます。

で、この件は…

.jpg)

ご覧の「自国語」版ウィキペディアではそんな書き方はしていないものの、こちらはこちらで、その後のオランダ帝国(七連邦共和国)との争いに負けて行ったことを、わざわざ色分けで図示しながら、特に横縞のゾーンで「領有をめぐる紛争海域」を示しているあたりに、当時の「ポルトガル海上帝国」の本質が現れているようです。

.jpg)

つまり海洋の交易ルートの独占こそが「海上帝国」そのものであって、港(土地)の占領はそのための“お膳立て”に過ぎず、その後の港湾都市や要塞の建設は、敵対勢力に港をうばい返されないことが主眼で、例えば、占領した旧領主や旧王朝との“陸の戦争”をそこから始めること(→橋頭堡という考え方)は二の次、三の次であったようです。

(※その点、次のオランダによる海上覇権の奪取は、現地の旧領主への介入や属国化によって「陸」からポルトガルを攻めたことが功を奏したようです)

ポルトガル領時代のマラッカ市街図(左側に住宅街が続く).jpg)

そしてご覧のごとく、香辛料貿易の中心的な港「マラッカ」の要塞においても、前回のゴアの印度総督邸と同じく、四階建て以上の「塔」がそびえていました。

これは塔の位置から想像するに、リスボンの有名な「ベレンの塔」→インド航路の発見を記念した塔(1521年建造)にならったのかもしれませんが、次のオランダ領(1641年~)時代のマラッカの絵には、こうした高層建築は見当たらなくなるため(→要塞 FORTALEZA の位置にわざわざ敵方の砲撃の目標物を置かないため?)この塔はひょっとすると、ポルトガル海上帝国の覇権を見せつけるための、港の「目印」でもあったのでしょうか。…

1780年のマラッカ地図.jpg)

さらにオランダ領時代の詳細な地図を見れば、要塞と市街地はともにマラッカ海峡に面していたものの、実際に荷の揚げ下ろしを行なったのは、マラッカ川の河口部に設けた港であったことが分かります。

.jpg)

このような外洋船と川舟との使い分けは、前回にご覧いただいた旧ゴア市街図もよくよく見直しますと、広いマンドヴィ川の河口部まで入った「外洋船」と、実際の港に入った「川舟」との使い分けが、ちゃんと絵図の中に描かれておりました。

旧ゴア市街図(1750年/アントワーヌ・フランソワ・プレヴォの著作より).jpg)

かくして「交易システム」を国力の柱として世界に君臨したポルトガル海上帝国では、拠点港と要塞が現地の「川べり」にあることが重要な条件になっていて、海上覇権と言いつつも、実際には「川の城」がその強大なパワーの源泉であったことに、是非とも注目をしてみたいのです。

<織田信長の「川の城」として、清須城・小牧山城・岐阜城を考えてみる>

.jpg)

さて、ここで織田信長の話に移るのは、やや唐突な印象を持たれるかもしれませんが、私はかねてから、ご覧の清須城がど真ん中を五条川が貫いていた形について、仮にもしも敵勢が多数の川舟で下ってきて強襲されたら危なかったのでは?… という心配が頭に浮かび、この縄張りには少々ガテンが行きませんでした。

近年ですと旧五条川の考証から、現状のような五条川の流れは信長の時代より後に出来上がったもの(=当時は城内を真っ直ぐに貫いてはいなかった)とする説もあるようですが、これについては『信長公記』の有名な「小牧移転」のエピソードが決定的な証言をしておりまして、やはり五条川は(強襲の危険もかえりみず)城内を南北に貫いたことに間違いは無さそうなのです。

『信長公記』首巻「二宮山御こしあるべきの事」より

一、上総介信長 奇特なる御巧みこれあり。清洲と云ふ所は国中、真中にて、富貴の地なり。

或る時、御内衆悉(ことごと)く召し列(つ)れられ、山中高山、二宮山へ御あがりなされ、此の山にて御要害仰せ付けられ侯はんと上意にて、…

(中略)

此の山中へ清洲の家宅引き越すべき事、難儀の仕合せなりと、上下迷惑大形(おおかた)ならず。

左(さ)侯ところ、後に小牧山へ御越し侯はんと仰せ出だされ侯。小真木(こまき)山へは、ふもとまで川つゞきにて、資財雑具取り侯に自由の地にて侯なり。どうと悦んで罷り越し侯ひしなり。

たいへんに有名なエピソードで、城を清須から小牧山に移すのなら「五条川」があるから“ずっと楽だ”と家中の全員が胸をなでおろした、という記録であり、それほど五条川は清須城の間際にあったことにもなりますので、したがって清須城もまた、上記のマラッカ要塞などと同じく、海洋(伊勢湾)につながる港を守った「川の城」と考えることも可能なのではないでしょうか。

現在の主な水系で、それぞれの城と川を確認しますと….jpg)

.jpg)

ここでまことに興味深いのは、信長が最初に興味を示した「二宮山」も、これまた上記地図のごとく「五条川」の最上流部が、ちゃんと山のふもとを流れていた、という点でしょう。

しかしご覧の標高293mという、小牧山に比べて3倍以上もの高さがあることで断念に至った(…信長の“深謀遠慮”という話はどうも信じられません)のであって、そこにはこの山が神社のご神体として古くから「日出(いず)る山」と呼ばれたことも関係していたのかもしれず、この話の本筋は、この時すでに信長は、経済を支える「川の城」と崇拝の対象となる「高い山城」を両立させたい! との願望を持っていた“証拠”になるのではないでしょうか。(→→岐阜城の先取り?)

<小真木(小牧)山へは、ふもとまで川つゞきにて…>

→ 小牧山城では「合瀬川」に一番近い曲輪を、信長自身の「山麓居館」としたのか?

.jpg)

(※現地の案内看板より)

そして次の小牧山城では、ご存じのとおり、信長の頃は山麓の南東側にひときわ大きな曲輪が築かれていて、ここが信長自身の「山麓居館」であろうと言われて来ていますが、その理由はひとえに、この曲輪の「段違いの大きさ」によるものでした。

そこで今回の「川の城」という観点から申しますと、この曲輪のすぐ近くには、小牧山の東側のきわを流れる「合瀬(あいせ)川」がピッタリと寄り添う形で流れておりますが、一方、前述『信長公記』の「小真木(小牧)山へは、ふもとまで川つゞきにて…」という記述に対して、現状では「五条川」が小牧山のふもとまで“直結”しているわけではなく、その支流がやっと小牧の城下町の西側に近づく程度なのです。

春日井郡小牧村絵図解読図(小牧市ホームページより引用).jpg)

これはいったいどういうことか?と考えますと、ご覧の絵図は幕末(とっくの昔に廃城後)の小牧山周辺を描いたものですが、山の東側に合瀬川(図では「古木津」とある川)が南北にずうっと流れております。

この川、もとは江戸初期の正保5年に開削が始まった「木津用水(こっつようすい)」=古木津用水ともいう農業用水だそうで、となると当然、信長の時代はまだ存在しなかった川のはずですが、この合瀬川…“合わせ川?”という名前からして、当時、本当に一から全ての農業用水を開削したのだろうか… という疑問もあり、現に地元の建設会社のホームページには「瀬が合わさった(流路を合わせる)ことから由来したものと推測」などと、その名がやはり、木津用水の成り立ち方に関係したとの見方がされています。

ということは、この場所には江戸時代以前も、何がしかの「川」が流れていたと思えてなりませんで、ひょっとすると、それが信長の「山麓居館」の間近を流れていて、それを舟で下れば、間もなく五条川の支流から本流へ、そして清洲、伊勢湾へとつながっていたのではなかったかと想像するのですが…。

.jpg)

.jpg)

さて、いよいよ最後に、岐阜城のお話を。

岐阜城も山城ではあるものの「川の城」だなと私なんぞが感じたのは20年以上前からのことで、長良川との位置取りが城の(とりわけ山麓の曲輪群にとって)生命線であることは、城全体のプランが物語っているはずでしょう。そこで…

下記の、いまだに謎の「?」曲輪は、長良川とのアクセスを考えれば、

小牧山城「山麓居館」とも似たメリットが考えられ、非常に好都合だったはずで…

.jpg)

(※ご覧の図は市教育委員会の「織田信長公居館発掘調査ホームページ」から

引用した<信長公居館跡地形復元図>に加筆しながら作成しました)

図中の「?」曲輪は、これまでほとんど誰にも論じられたことがなく、これといった名称さえ伝わっていないものの、八王子在住の私の目から見れば、この曲輪の位置づけは、岐阜城の「扇(おうぎ)の要(かなめ)」の存在と思えてなりません。と申しますのも…

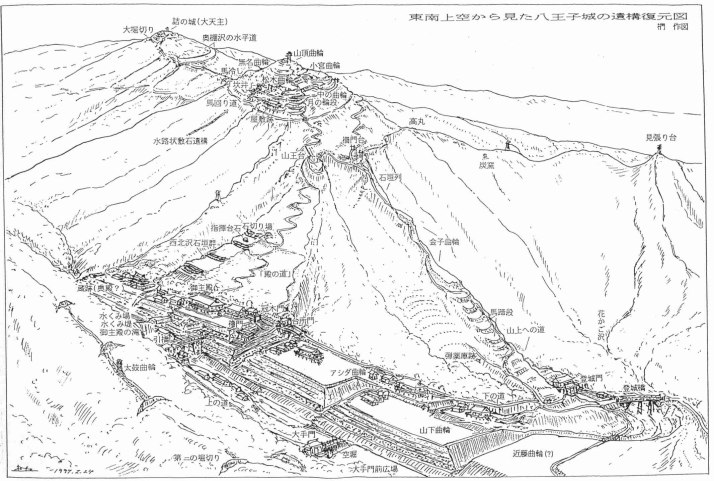

【八王子城の場合】※下図はサイト「八王子城 案内」様からの引用です

ご覧の八王子城は比高では岐阜城より若干低い程度の山城ですが、尾根筋を登っていくメインの登城道とともに、山麓のいちばん奥まった曲輪「御主殿」からも、山頂部まで“直接に”上がって行ける城道がありまして、こういう姿が「城」としては当然の構造だろうと思って来たからです。

ただ八王子城は舟運を期待できるほどの川は無く、渓流が曲輪群のわきを流れているだけですので、ここの「御主殿」と岐阜城の「?」曲輪とをまったく同等に語ることは出来ませんが、どちらも、山麓と山頂をつなぐ「扇の要」という点では同じではなかったでしょうか。

そうした観点から申しますと、当ブログでずっと話題の中心の「C地区」は、その奥のB地区の方へと進んでも、その先は<行き止まり>であり、そのまま山頂部の「主城」には上がって行けない“どんづまり”地帯です。(言わば袋のネズミ)

.jpg)

ですから「C地区」が城主の山麓居館となると、城の防備として本当に大丈夫か??… そういう万が一の場合、まずはC地区の南西(図では左下)にある山の中腹の道をたどって「七曲道」等に向かうのでしょうが、「七曲道」等の登り口の安全が確認できないなら、結局は「?」曲輪を通って…… という詰め将棋のごとき構造的な“欠陥”を、八王子在住の城郭ファンとしては、どうしても感じてしまうのです。

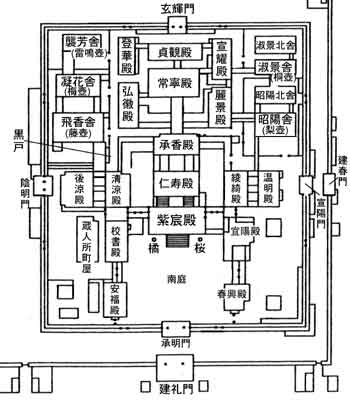

【ご参考】紫宸殿を中心とした平安宮内裏の平面図

(※京都市歴史資料館のフィールド・ミュージアム京都より引用)

で、前回のブログ記事では、フロイスの「二本の大きい影を投ずる果樹」という記述から、岐阜城内には「紫宸殿」になぞらえた大建築があった? などという大それた話を申し上げましたが、そんな大建築が果たして城の中に納まるか、という当然の疑問に対して、最後の最後に、また思い切ったシミュレーションをお目にかけましょう。

ためしに、前出の岐阜城山麓の図と、ご覧の内裏の平面図とを「同縮尺」でダブらせてみますと、ちょっと意外な結果になりまして、信長の岐阜城は、ダブらせた結果のとおりだなどと申し上げるつもりは、毛頭も、カケラも、これっぽっちも無いわけですが、その様相は、話題の「?」曲輪の意味合いも含めて、まことにミョーな、面白い納まり方をするのです。…

.jpg)

※本日もご覧いただき、ありがとう御座いました。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)