いわゆる「唐造り」は本来、意匠なのか? 防御装置なのか?

前回は話題を急拠、佐賀城天守の復元案に対する疑問に差し替え、次回はまた岐阜城の話題にもどりますと申し上げましたが、せっかく天守の外形的な問題に触れたチャンスでもありますので、この機会に、佐賀城天守とも関係があり、岐阜城の山頂天守とも関連性のある話題として、いわゆる「唐造り(からづくり)」に焦点を当てて、さながら半分だけ “もどる” お話をさせていただこうかと思います。

唐造りの例(左:高松城天守の古写真 / 右:小倉城の復興天守).jpg)

ご承知のとおり「唐造り」は、南蛮造りとも呼ばれ、大概の天守は下から上へと階の大きさが逓減(ていげん)するのに対して、その一部分だけ、下階よりも上階の方を張り出させた独特の構造を言い、佐賀城天守も、細川忠興による小倉城天守に学んだとの伝承のもとに、三浦正幸先生らの復元案では最上階がこんな構造であったと考証しています。

そもそも人々は何をもってこれを「唐風」「南蛮風」と呼んだのか、よく解らないところがあり、上階を張り出すことが中国建築や南蛮(南欧や東南アジア)の建物の特徴だった、などということは殆ど言えないわけ(→例外は後述)ですから、日本人の勝手な思い込みだったのでしょうか。

で、この唐造りの「現物」は、今はどこにも現存しておりませんで、そのため古写真や文献の各階の記録から、張り出しの幅は「半間」程度であったと分かるものの、それ以上の具体的な構造は不明のままなのです。

ですから、それを例えば、望楼型天守によく見られた普通の高欄廻縁を “ふさいで内縁にしたもの” と見るなら、天守から高欄廻縁が失われていく過程での、ある種の進化形(試行錯誤)と見ることも出来ましょうし、そういう意味では「唐造り」はいくぶん新しいスタイルだということになります。

ところが…

「唐造り」の事例の中でも特徴的な 岩国城天守

古図!に基づく藤岡通夫先生の作図(『城-その美と構成-』1964年より).jpg)

いくつかあった事例の中で、いちばん興味を引くのは、ご覧の岩国城天守ではないでしょうか。

小倉城や高松城のように最上階ではなくて、中層の三階と四階も「唐造り」の構造になっていて、ご覧の藤岡先生の図にあるように、その部分の下の階が「ほらの間」と呼ばれていたことは注目せざるをえません。

これは思わず、以前に何度も申し上げた「屋根裏階と張り出し」との関係を連想してしまいますし、そちらの場合、第一の目的は大屋根におおわれた屋根裏階の明りとりのための構造でしたから、もしも「唐造り」も同じ目的から始まったのであれば、そのルーツはずっと古いことになるでしょう。

そして現状の復興天守を設計した藤岡先生は、この岩国城天守を「古風な天守」と解釈しておられたのです。

(藤岡通夫『カラーブックス 城-その美と構成-』1964年より)

岩国城は関ヶ原役後 吉川広家が建設したものだが、錦帯橋で著名な錦川に沿った横山の山頂に築かれている。

建て始められたのが慶長七年(一六〇二)であるが、古風な山城であっただけに、その天守もいろいろと古風な点があり、図を見ると軒先も塗籠とせず白木のままで、屋根もこけら葺ではなかったかと思われる。

これより少し早く文禄元年(一五九二)から慶長三年(一五九八)の間に建てられた信州高嶋城の天守もこけら葺であったし、その他の例からみても関ヶ原役前後までは、このように武備からみると不備な古風な天守が建てられていたわけである。

錦帯橋と復興天守(見上げた様子は、まるで岐阜城の山頂天守のようで…).jpg)

藤岡先生は主に屋根が柿(こけら)葺きだった点から「武備からみると不備な古風な天守」と評したわけですが、これは言葉を変えますと、柿葺きの天守が、岩国城や鳥取城のようにかなり高い山頂に築かれた天守か、逆に高島城のように湖中の浮城の本丸隅角に築かれた天守という、比較的安全な立地と言いますか、二の丸に侵入した敵から直接の攻撃を受けないような位置にあったことが、古い「柿葺き」の温存につながったのではなかったでしょうか。

すなわち、織豊系城郭や近世城郭の平山城などで “精緻な縄張り” が進む前の城に「柿葺き」天守があったのであれば、一方の「唐造り」についても、岩国城のように中層に設けたスタイルの方が、冒頭の小倉城などより、ずっと原初的な姿であったのかもしれません。

と、ここまで申し上げて来たところで、「古風」というキーワードと、「唐」「南蛮」という呼び方を意識しつつ、やや突飛な連想を申し上げてみたいのですが…

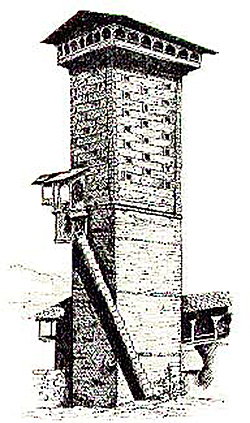

19世紀の報道画家 W・シンプソンが描いた ヒマラヤの建築様式

( from “The Architecture in the Himalayas” 1970, New York )

かねてから私なんぞは、ヒマラヤ山脈の城や山岳寺院は、日本の多聞櫓のある城や天守曲輪に <ものすごく似ている!!> と感じて興味をそそられて来ました。

この件では、私が多大な影響を受けたと感じている建築家の神谷武夫先生によるサイト「インド・ヒマラヤ建築紀行」の、第6章「異形の寺院とコトカイの城郭」などに詳しい紹介があり、上記の絵や以下のもう一枚の絵は、そのサイト中で例示されたものです。

で、ご覧のように一目瞭然、城郭ファンなら誰しも「これって唐造り!!?…」と、思わず人類の悠久の歴史や文化の伝播(でんぱ)に想像力がめぐってしまいそうで、是非とも神谷先生の現地取材の写真もご覧になっていただきたいところです。

サイトの紹介文によれば、ヒマラヤ山脈(インド北部のヒマーチャル地方)の城や山岳寺院には、ご覧の「角塔」という、上部が張り出した塔が付設された例が多いそうなのです。

角塔の下の部分は、水平に組んだ木の井桁の中に石をぎっしり詰めて積み重ねた「ドルマイデ構造」というもの(→まるで栗石を詰めた日本の石垣のよう!?)で、それを高く建てて角塔とし、最上階にバルコニーをまわして、切妻や入母屋の屋根を架けているとのことです。

張り出した部分はあくまでも「バルコニー」だそうですが、その一方で、この建物への出入りは、最上階や中層の木造部分までは「階段」をドルマイデ構造に外付け!して上り下りする形だそうで(→下図ご参照)こうした様子は、とどのつまりは “外敵が来襲した時の立て籠もり” を想定した建築なのだと受け止めざるをえません。

(※また他の考え方として「積雪対策」もありえそうですが、その辺りは神谷先生の紹介文に説明はありませんし、寺院の他の建物にドルマイデ構造が無いところを見ますと、やはりこれは「立て籠もり」用なのではないでしょうか)

0.C.ハンダのスケッチによる、チャイニのヨーギニー寺院

( from “Art and Architecture of Himachal Pradesh” by M.G. Singh )

こういうものを見てからは、またぞろ私の悪い猜疑心(さいぎしん)が頭をもたげまして、ならば「唐造り」というのは、本来的には、何のために考案されたのだろうかという疑問が芽生え、それは美観上の意匠で始まったものではなくて、元々は軍事的な、防御上の工夫だったのでは… という疑いが増して来たのです。

かと言って、ご覧のヒマラヤの城や寺院が、日本の「唐造り」と直接の関係があったなどと申し上げるつもりは毛頭ありませんが、時代や国柄・文化の違いをこえて <下階より上階を張り出す> という行為そのものに、やはり防御的な意味合いがあったのではなかろうか、と思われてなりません。

―――すなわち頑丈な(入口や窓もない)下層部分で敵の猛攻を耐えつつ、その上から敵に反撃を加えて撃退をくり返し、その建物だけでも籠城戦を闘いぬく、といった必死な形相を「唐造り」に感じるようになってしまったのです。

現に、一階はろくに窓もなく、ひたすら敵の攻撃を耐えしのぶだけの(まるで石垣の代用か延長であるかのような)蔵づくりの壁面の櫓や天守は、いくつか事例がありますし、そんな構造の場合、すぐ上の二階からの銃撃などは、引きつけた敵に対する有効な反撃手段だったはずでしょう。

例えば、「××紀功図巻」に描かれた順天城の本丸と天守….jpg)

慶長の役における順天城の戦いを描いたご覧の絵は、どこまで正確に実像を伝えたものか解りませんが、天守はけっこう細かく描かれていて、初重の白壁には窓が無く、二重目の雨戸?か堅格子窓?は四方にやや張り出していて「唐造り」であったかのような描写になっています。

もしこれが本当のことなら、中層の「唐造り」は岩国城天守と共通しますし、初重の状態はヒマラヤの「角塔」のごとく、敵の攻撃にひたすら耐えるだけの構造だったのかもしれません。

こうした画像を見るにつけ、「唐造り」というのは、本来の意図は、言わば「石落し」の原形か派生形(=天守直下の銃撃や監視用)のごときものに思えて来たのです。

ですから、ひょっとすると「唐風」「南蛮風」という呼び方も、異国風のエキゾチックな意匠というニュアンスではなくて、その180度逆の、歴史的に常に異民族と対峙してきた人々の厳しい住環境のイメージをまとっていた、ということはなかったのでしょうか?

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)