大坂城に「七色」の天守はあったか?

当ブログでお話したい話題は何百とございますが、季刊リポートの完成の以前に、マニア向けの妙に深い話題を始めるわけにもいきませんので、今回はこれまでの「リポートこぼれ話」に関連した事柄をひとつ申し上げます。

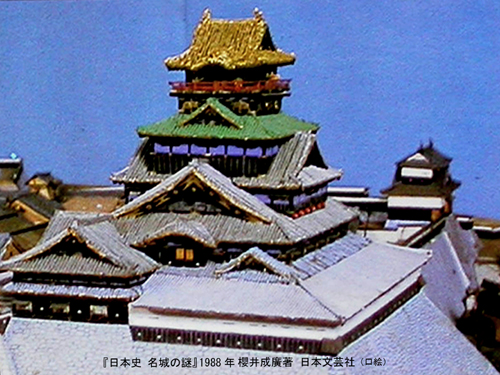

写真は#2でご紹介した故・櫻井成廣先生による大坂城天守の大型模型です。初めてご覧になった方は、屋根の色に驚かれると思うのですが、これは遺された文献をもとに櫻井先生が復元考証されたものです。

城戸久・藤岡道夫・古川重春・大類伸・鳥羽正雄といった城郭研究史上のお歴々が名を連ねた『日本城郭全集』(1960年刊)での櫻井先生の解説文によれば、「屋根はモンタヌスによると六層あり、瓦は最上層のが金、その下のは銅、その下二層は鉛、最下の二層は石で出来ていた」と書かれております。

すなわち写真の屋根は、上から金箔瓦の金色、銅瓦の緑青色、鉛瓦の鉛色、石瓦の石の色という、なかなかお目にかかれないカラフルな建物だった、という考証の結果なのです。

文中の「モンタヌス」とはもちろん、1669年(江戸初期)にオランダで出版された『モンタヌス日本史』のことですが、その該当する記述の前後はこうなっています。

(和田萬吉訳1924年!刊より/訳文は旧仮名使い)

「第一の屋は窓及入口の上に斗出し、第一階の上に尚五階あり、上に進むに随ひて狭小なり。第二階には七室あり、第三階も同数なれども室小なり。第四階は六室、第五階は五室、第六階は四室を有す。第一第二の屋背は石を以て葺き、第三第四は鉛、第五は銅、第六は金の瓦なり。他の空地に於ても同様に屋背の飾ある建物あり。」

そして櫻井先生の模型はさらに、屏風絵に描かれた大坂城天守を参考にしながら、板壁の色として黒色と青紫(藤鼠)色、欄干の色として朱色、という三色が加わり、なんと「七色の天守」(!)になったのでした。

ところが「モンタヌス」の屋根の記述は、他の史料にそうした記述や描写が一切無いため、その後の城郭研究でほぼ完全に否定されて、今ではカラフルな模型もまた「幻」の彼方に追いやられてしまった格好です。

それでは「金・銅・鉛 … 」の色鮮やかな天守像は、いったいどこから来たのでしょうか?

その原因として「階の名称が誤伝した」可能性が言われて来ました。

例えば、豊臣秀吉の大坂城天守は、登閣した大名の毛利輝元が日記の中で「金之間、銀の間、銭の間、御宝物の間、御小袖の間、御武具の間、以上七重也」と書いていて、各階の名称がやや似ていたことが原因だった可能性はあります。

これは、徳川幕府が再建した(四代目の)天守でも、階の名称が同じような呼び方になっていて、さらに誤伝を生み易かったとも言えます。

確かにそうした考え方は有力でしょう。

ですがもう一つ、可能性が潜んでいるのではないかと、自分では密かに考えております。

と申しますのは、天守の歴史上、確実に、色とりどりの瓦で屋根を葺いた天守がもう一つあり、それが徳川家康の駿府城天守であることは、城郭ファンの皆様には常識の範疇(はんちゅう)でしょう。最上重から下へ「金箔瓦」「銅瓦」「鉛瓦」「土瓦」と、実に様々な瓦が使われていました。

という風に、「質実」を説いた本人の言説とはウラハラに、「天守の華やかさ」という点では家康もまったく負けていなかったわけです。

ここで一つ、想像力をたくましくして、もし例えば「徳川家康ゆかりの大坂城天守」があったのなら…… というふうに考えたとき、突如として「或る天守」が脳裏に浮かびます。

それは前回も申し上げた「西ノ丸天守」……

この先のお話は、また季刊リポートなどで是非ともご紹介したく存じます。

【追記】

この回の話題については、9年後のブログ記事 <大坂城天守の記録はまさに「駿府城天守」のことか> でも、より核心的な分析を行なっております。是非ご参照下さい。