名古屋城の新・旧天守における「階段」とエレベーターの使われ方

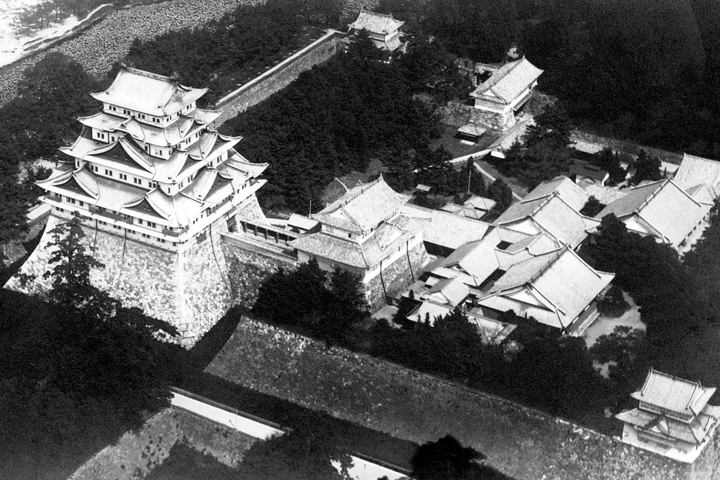

戦災焼失前の名古屋城天守と本丸御殿(※写真は「Network2010」様からの引用です)

改めて、天守と御殿は一連のもの(雁行する建築群)という印象が…

… やはり元来の姿は、本丸御殿が「表の御殿」、天守(立体的御殿)が「奥の御殿」なのか?

一方、現在の復興コンクリート天守の、吹き抜けらせん階段、土産物店、来館者用エレベーター.jpg)

現状の復興天守を将来的にどうするのか(耐震改修による延命か?木造復元か?)で話題の名古屋城ですが、あるニュースでは、ご覧のエレベーターのメーカー保守期間が平成28年に終わるそうで、新しいエレベーターへの入れ替えを含めて「耐震化工事か木造復元か早急な判断が望まれる」という監査結果が、市の包括外部監査人から出たそうです。

まあ、これで即どうなるという話でもないでしょうが、思えば当ブログでは、天守の原型「立体的御殿」の階段の配置のしかたは、きっと “立体化の成り立ち” と深く関係していたはずだろう、などと申し上げて来ました。

そういう意味では、実は <どう登るかも天守のうち> だったのではないか、という気もしてなりませんで、ちょうどいい機会ですので、名古屋城天守の「階段」とエレベーターをめぐるお話を、少々付け加えさせていただきたいと思うのです。

二条城・二ノ丸御殿の平面図(抜粋)

.jpg)

書院造の「鉤(かぎ)座敷」の構造

.jpg)

鉤座敷の作法と、雁行(御殿のつながり方)には密接な関係があった

.jpg)

ご覧の図は以前の記事でお見せしたものですが、もしこのような御殿が縦に重なって立体化したとなれば、それらをつなぐ「階段」の位置は、やはり要注意の案件だったはずでしょう。

そこで当ブログが注目したのは、名古屋城の大天守にもあった「二系統の階段群」でした。

二系統あった階段群は「立体的御殿」のなごりではないか?

.jpg)

これなら、不測の鉢合わせも起こらずに済みそう…

.jpg)

この模式図をお見せした時は、あまり詳しく申し上げなかったのですが、図をよくご覧いただきますと、「表の階段」が途切れた上の最上階(図では三階)が、ちょっと変なことになっているのがお分かりでしょうか。

この図のままですと「奥の階段」の導線と、最上階の「鉤座敷」の導線とが、ちゃんと噛み合っておりませんで、この点を例えば、実際の名古屋城天守はどうなっていたかと『金城温古録』で確認してみますと、実は、最上階は「鉤座敷」が逆回り! という面白い仕組みになっていたのです。

復興コンクリート天守の空撮

.jpg)

これに旧天守の各階の床面をダブらせ…

.jpg)

さらにその上に「二系統の階段群」の位置をダブらせると…

.jpg)

それぞれの階段は、手前の階段群が「御成階(はしご)」、奥の階段群が「段階」と呼ばれておりましたが、これは『金城温古録』によりますと、寛永11年に三代将軍・徳川家光が登閣した際に、奥の階段では地階で井戸や流しのある「御勝手」をお通りいただくことになり、それは大変に恐れ多いため、手前の階段も使ったからだろう、と記しています。

ですから、両方の名称の違いにこだわるのはあまり意味が無いのかもしれず、むしろ何故、手前の階段は“三階(天守台上の三重目)までしか”設けられなかったのか? という原因の方が、ずっと重大であるように思われてなりません。

と申しますのは、もし本当に手前の階段が「表の階段」をルーツとしたものなら、それはやはり「立体的御殿」全体の使われ方! に由来した現象だったかもしれないからです。

.jpg)

例えばご覧の写真のごとく、五重天守の三重目が「第二の望楼」とされた例もあったのかもしれない、などと申し上げた件を思えば、ひょっとすると原型の「立体的御殿」では、中層階までが領主本人とその家族や内々の訪問客も想定したエリアであり、そこから上は、それこそ、領主本人しか立ち入れないような領域であったのかもしれません。

.jpg)

そして問題の最上階ですが、名古屋城の旧天守では、入側縁に囲まれた四つの部屋は、それぞれご覧のような名称になっておりまして、つまりここでの「鉤座敷」の導線は左回りであり、天守を登った最終的な終着点は、南東側の、本丸御殿に面した側の部屋になっていたわけです。

.jpg)

本丸御殿では奥へ、奥へ、と進んでいた「鉤座敷」の導線が、何故か、天守の最上階になると逆に表側へとターンして来ていた…… これはいったい、どういうことなのか…。

ここで「立体的御殿」全体の使われ方を、思い切って想像してみますと、登閣の終着点が表側だったということは、その意味は「本丸御殿」の方角というより、もっと正確に申せば「大手門」の方角に出るための構造だったのではないでしょうか。

すなわち、その構造は、登る人物の側の便宜や作法のためではなくて、最終的には外の城下や城内の人々からの「視線」が最優先の事柄であり、高欄などで<領主がそこに姿を現すこと>が「立体的御殿」のセオリーになっていたのではなかろうか… という気もして来るのです。

このことは他の城においても、例えば萩城天守の場合、四代目藩主・毛利吉広が、初入国のおりに天守に登ったという記録がありますが、その時、吉広は最上階の部屋の南側に着座した、と書かれている点とも符号しそうです。

と申しますのは、ご承知のとおり萩城天守は、その南側に二の丸以下の各曲輪や城下町が広がっていた一方で、逆に本丸御殿は、天守の北側にあったからです。

(※ただし地形の問題で、城下から天守が見えにくい、という萩城の設計ミス?はご愛嬌でしょうか…)

さらに、これは後出しジャンケンのようで恐縮ですが、前出の二条城の二ノ丸御殿においても、いちばん奥に示した白書院だけが、慶長の創建時は「鉤座敷」が逆回りだった可能性が言われているのも、ご存知のとおりでして、これもまた何かの符号かもしれません。

以上のごとく、名古屋城の旧天守における「階段」の様々な意味を考えますと、現状の復興コンクリート天守は“展望台付き資料館”として実に単純でありまして、「階段」の位置など問題外で、地階から最上階まで便利にすばやく移動できることが必須条件なのですから、上下の移動は「エレベーター」かエスカレーターでなければ苦情が出てしまいます。

.jpg)

今回の記事は <どう登るかも天守のうち?> という観点から申し上げて来ましたが、名古屋城の旧天守の「階段」のつけ方には、「立体的御殿」の成り立ちや、天守とは何だったのか、という大仰な話をひも解くヒントが隠れていそうです。

ひるがえって、それ以降の徳川の巨大天守 = 例えば江戸城天守ですと、やはり二系統の階段群があっても、それらはもう「表」「奥」は関係なく、ただ単に左右に並列していた疑い(→江戸期の再建案の指図!)もあることと比べますと、名古屋城天守というのは、実に稀有(けう)な建築であったと言わざるをえず、それもこれも、小堀遠州と中井正清という最強コンビの手になるエポックメイキングな建築だったからでしょうか。…

江戸城天守の再建案にみる「階段」の位置(→ 内閣文庫蔵の史料をもとに作成).jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)